最新の展観

概要

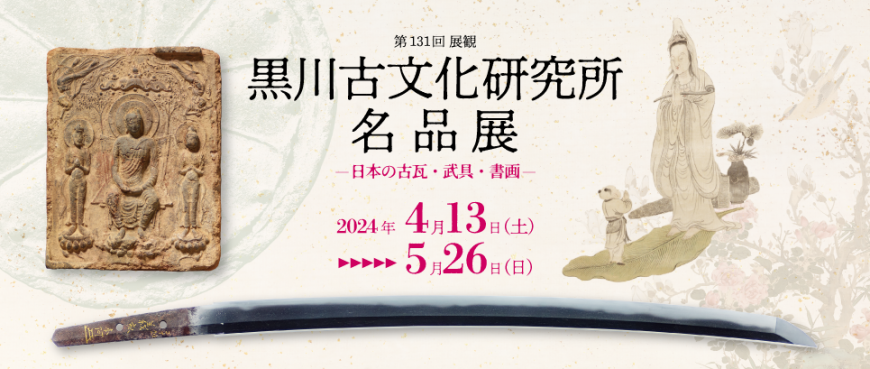

第131回展観

「黒川古文化研究所名品展―日本の古瓦・武具・書画」

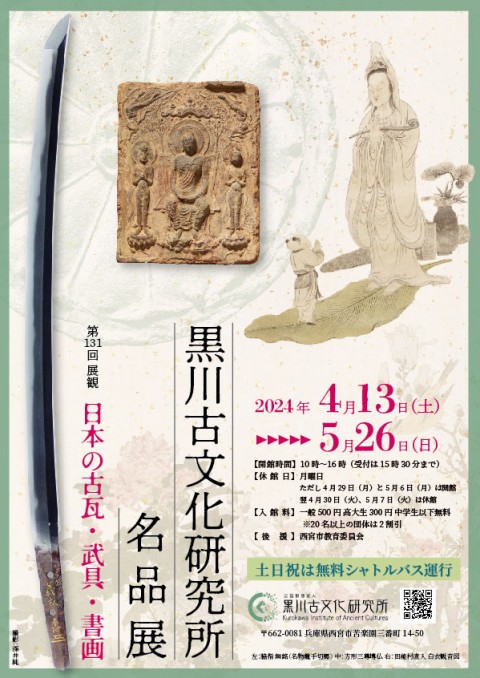

- 会 期:2024年4月13日(土)▶︎▶︎▶︎5月26日(日)

- 時 間:午前10時~午後4時(入館は午後3時30分まで)

- 入館料:一般500円 高大生300円 中学生以下無料

※20名以上の団体は2割引

- 休館日:毎週月曜日 ただし4月29日(月)と5月6日(月)は開館 翌4月30日(火)、5月7日(火)は休館

- 後 援 :西宮市教育委員会

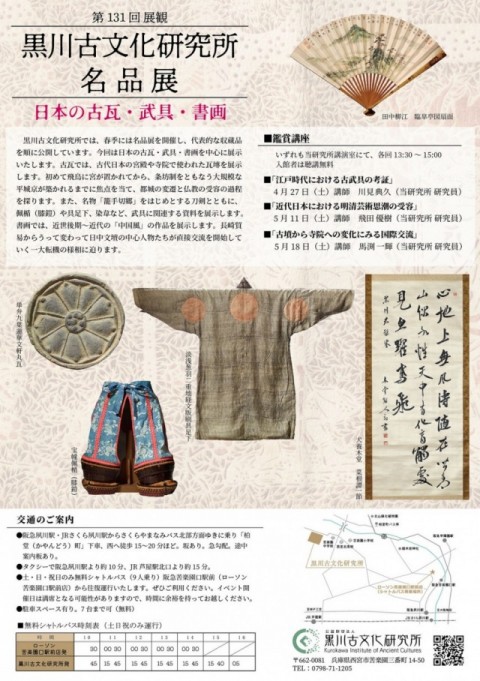

黒川古文化研究所では、春季には名品展を開催し、代表的な収蔵品を順に公開しています。今回は日本の古瓦・武具・書画を中心に展示いたします。

古瓦では、古代日本の宮殿や寺院で使われた瓦塼を展示します。初めて飛鳥に宮が置かれてから、条坊制をともなう大規模な平城京が築かれるまでに焦点を当て、都城の変遷と仏教の受容の過程を探ります。

また、名物「籠手切郷」をはじめとする刀剣とともに、佩楯(膝鎧)や具足下、染韋など、武具に関連する資料を展示します。

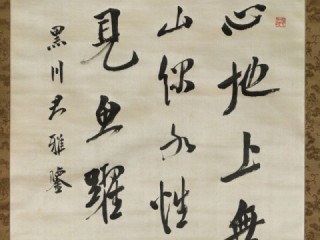

書画では、近世後期~近代の「中国風」の作品を展示します。長崎貿易からうって変わって日中文壇の中心人物たちが直接交流を開始していく一大転機の様相に迫ります。

※展示室内は一切の撮影行為を禁止しております。ご了承ください。(ロビー、バルコニー等は撮影可)

講演会

■鑑賞講座 各回午後1:30〜3:00 当研究所講演室(入館者は聴講無料)

4/27(土)「江戸時代における古武具の考証」

川見 典久(当研究所 研究員)

5/11(土)「近代日本における明清芸術思潮の受容」

飛田 優樹(当研究所 研究員)

5/18(土)「古墳から寺院への変化にみる国際交流」

馬渕 一輝(当研究所 研究員)

おもな展示品

展示目録

無料シャトルバスのご案内

シャトルバス時刻表(土日祝のみ)

往路 (阪急苦楽園口駅→黒川古文化研究所) | 復路 (黒川古文化研究所→阪急苦楽園口駅) |

10:30 | 10:45 |

11:00 | 11:15 |

11:30 | 11:45 |

12:00 | 12:15 |

12:30 | 12:45 |

13:00 | 13:15 |

13:30 | 13:45 |

14:00 | 14:15 |

14:30(最終便) | 14:45 |

- | 15:15 |

− | 15:40 |

- | 16:05(最終便) |